高効率電源&インバータ設計のための超高速トランジスタGaN/SiC活用術100

デジタル制御DSPマイコンからMATLAB/熱シミュレータまで(講義249分/191頁)

- 著者・講師:田本 貞治(パワエレ技術研究所) / 木村 隼人(株式会社モーデック) / 山崎 尊永(サンケン電気株式会社)/ 古川 直治(サンケン電気株式会社)/ 国峯 尚樹(株式会社サーマルデザインラボ)

- 企画編集・制作: ZEPエンジニアリング

- 本製品は,1人当たり1ライセンスです

お申し込み

下記のボタンを押して,必要事項の入力をお願いいたします.

| 内容 | テキスト | 視聴期間 | 税込価格 | 申し込み |

|---|---|---|---|---|

|

[録画] 高効率電源&インバータ設計のための超高速トランジスタGaN/SiC活用術100 |

× | 1日 | 7,500円 | |

|

[VOD] 高効率電源&インバータ設計のための超高速トランジスタGaN/SiC活用術100 |

〇 | 無制限 | 9,900円 |

お申込み前にご理解いただきたいこと

- 本VOD製品は,2025年4月25日に開催したオンライン・セミナ「高効率電源&インバータ設計のための超高速トランジスタGaN/SiC活用術100」の講義動画とテキストのセット商品です.講義動画は繰り返し再生,一時停止,巻き戻しが可能です.

企画趣旨

ハイブリッド・電気自動車や生成AIサーバでは,高効率/高出力/高信頼性の電源制御技術が不可欠です.セミナでは,次世代のパワーエレクトロニクス設計に向け,GaN/SiCパワー・トランジスタを最大限に活用する回路・実装技術を解説します.

デジタル制御DSPマイコン,MATLAB/Simulink,シミュレーションなど,最新の設計ツールをフル活用して,試行錯誤では対処できなくなったハイパフォーマンス電源の実践的な設計手法を紹介します.〈ZEPエンジニアリング〉

【セッション1】

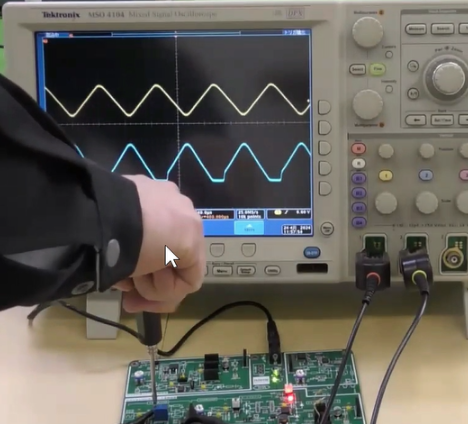

MATLABで効率最大化!同期整流型DC-DCコンバータの臨界/不連続制御技術

世界標準のモデルベース設計ツールで,最高効率と安定性を両立する高度な制御器を設計する

- 講師: 田本 貞治(パワエレ技術研究所)

講演内容LLCコンバータからPOLまで広く普及している同期整流型DC-DCコンバータ(降圧型と昇圧型)の効率を最大化する設計法を解説します. 同期整流コンバータの効率を最大化する手法として,臨界モードまたは不連続モードでの適用を提案します.この動作モードでは,パワー・トランジスタに流れる電流のピーク値が大きくなるため,一見,効率が低下するように思えますが,必ずしもそうではありません. 本セッションでは,臨界モードや不連続モードで動かすことで,同期整流型コンバータの高効率化が可能となる理由と,パワー・トランジスタやインダクタの選び方を解説します.また,数値計算ソフトウェア“MATLAB”を用いて,安定な制御器をシミューション設計を行い,その設計手法の有効性を示します.制御用のマイコンを活用したトランジスタの駆動法や電圧/電流の検出手法も解説します.〈田本 貞治〉 キーワード解説同期整流DC-DCコンバータダイオードの代わりにMOSFETを用いて整流することで電力変換効率を向上させる方式の電源回路です.従来のコンバータは,MOSFETがOFFの期間にダイオードが導通し,インダクタのエネルギを出力へ供給しますが,ダイオードには0.6~1V程度の順方向電圧降下があり,無視できない損失が発生する.これに対し,同期整流方式ではダイオードの代わりに,オン抵抗が極めて小さいMOSFETを使って整流することで,損失を大幅に低減できる.

連続モード/不連続モード/臨界モードスイッチング電源の動作状態には,臨界/連続/不連続の3モードある.連続モードでは,インダクタ電流がスイッチング周期内で常に0A以上を保ち,リプル電流が小さく抑えられ,高効率かつ安定した動作が可能である.不連続モードでは,スイッチング周期の一部でインダクタ電流が0Aになり,インダクタのエネルギが完全に放出される.設計が容易で高周波動作に適するが,電流リプルが大きくなりやすい.臨界モードは,連続モードと不連続モードの境界で動作する状態である.スイッチングごとにインダクタ電流がゼロに達するため,リセット時間が不要で効率が向上するが,負荷変動による影響を受けやすい.

MATLAB数値計算やデータ解析,シミュレーションを行うためのプログラミング環境であり,工学や科学分野で広く使われている.行列演算を基本とし,高度な数学計算やアルゴリズム開発を効率的に実行できるのが特徴である.電気電子工学分野では,フィルタ設計,信号処理,制御システムの解析・設計に活用され,モデルベース設計の分野ではSimulinkとの連携により,システムのシミュレーションやハードウェア実装の効率化が可能となる.〈ZEPエンジニアリング〉

受講対象

講師紹介略歴

主な著書

|

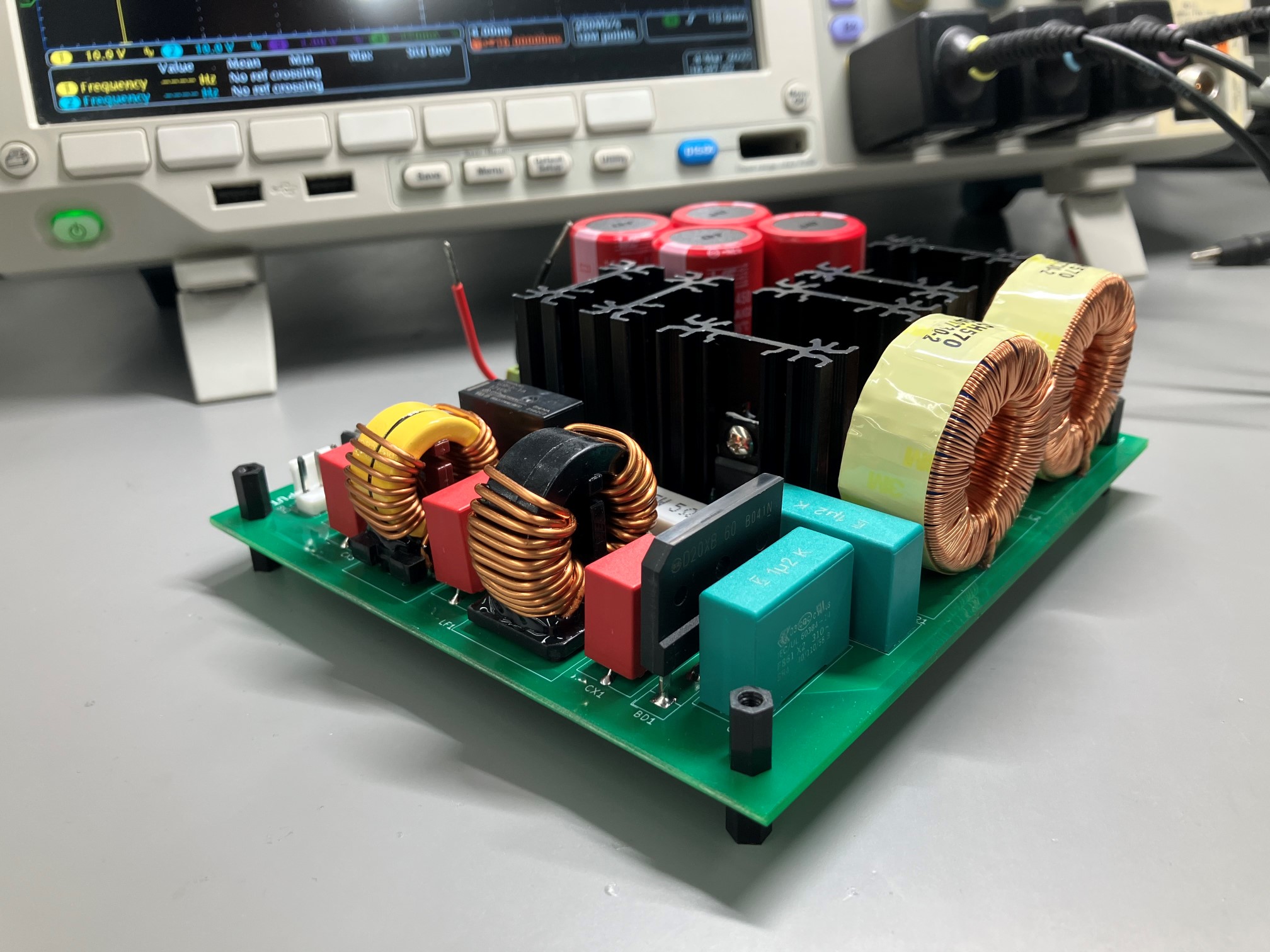

【セッション2】

電子回路シミュレータLTspiceによる1200V/100kHzモータ・インバータのEMC&熱対策

AIを活用したトランジスタや基板の高精度モデリング技術

- 講師:木村 隼人(株式会社モーデック)

講演内容車載からAIサーバまで,600V/100Aを超える高電圧電源の高効率化が強く求められていおり,IGBTから高耐圧でスイッチングの速いSiC MOSFETへの置き換えが進んでいます. 前半では,IGBTとSiC MOSFETを組み込んだ3相モータ・インバータをSPICEシミュレータで動かして,その静特性/動特性とノイズ/熱の発生量を比べます.実機とシミュレーションの誤差に強く依存するモデルの精度を高めるAIの活用法も動画を交えて紹介します. 後半では,3相インバータとモータのセットアップを例に,実際の製品規模における伝導ノイズの解析手法を考察します.数MHz以上では,ケーブルやプリント基板,パッシブ部品の影響が無視できなくなります.高周波モデルは一般に公開されていないため,自作する必要があります.CISPR規格に準拠した試験環境を題材にした,シミュレーション解析のためのロードマップも示します.〈木村 隼人〉 キーワード解説IGBTIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)は,MOSFETとバイポーラ・トランジスタの特長を併せもつパワー半導体素子.ゲートはMOSFETの構造をもち,電圧で駆動できる.内部のバイポーラ・トランジスタのオン抵抗は低く,大電流を流すことができる.安価で高耐圧という特徴から.モータ・インバータから電力変換装置まで広く利されている.スイッチング周波数の上限は10kHz程度でありMOSFETより遅い. CISPRCISPR(Comite International Special des Perturbations Radioelectriques)は,無線通信機器や電気機器の電磁両立性(EMC)に関する国際的な規格を策定する団体.電子機器が発生する電磁波干渉(EMI)や外部からの電磁波による影響を防ぐための基準を定めている.〈ZEPエンジニアリング〉 受講対象

講師紹介略歴

主な著書

|

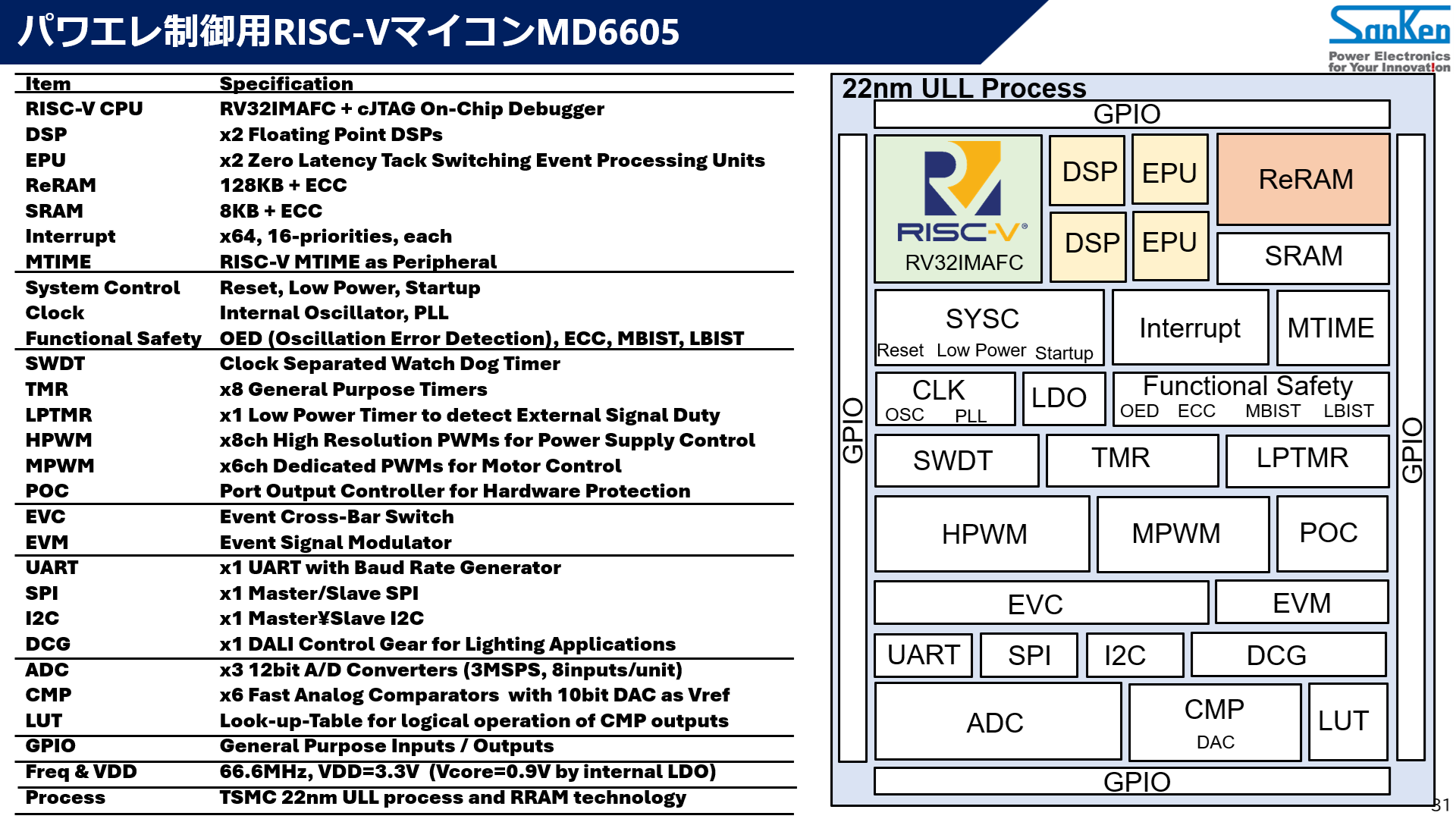

【セッション3】

グリーン&コンパクト!RISC-Vマイコンによるデジタル制御電源の設計

ブリッジレスPFC,デュアルLLCから100A超/0.8VのAI SoC向けDC-DCまで

- 講師:山崎 尊永(サンケン電気株式会社)/ 古川 直治(サンケン電気株式会社)

講演内容従来,AC-DC電源にはAC入力の整流にダイオード・ブリッジ,高調波規制に対応するためにMOSFET+ブースト・ダイオードのPFC回路を組み合わせた構成が多く使われてきました.近年は,電源の高出力化・高効率化・小型化の要求が強まっており,ダイオードで原理的に避けられない順方向電圧による損失が無視できなくなってきています. 前半では,上記の背景に対応すべく,ダイオードの使用を削減したブリッジレスPFCの各方式や,GaNを応用するメリットを説明します.GaN特有の駆動方法やデジタル制御方式による高効率化の手法も紹介します. 後半では,電源のデジタル制御方式のメリットと,最新のRISC-V CPUコア搭載デジタル・パワエレ制御用マイコン MD6605の概要とその活用方法を説明します.〈山崎 尊永/古川 直治〉 キーワード解説ブリッジレスPFCPFC(Power Factor Correction)は,電力供給の効率を改善するための技術であり,力率を高める目的で使用される.力率とは,実際に使用される有効電力と,供給される総電力との比率で,理想的な値は1.力率が低いと電力の浪費が発生し,発電所や配電設備に無駄な負荷がかかる.消費電力の大きい大型モニタやパソコンが多数存在するビルでは,この無駄な負荷が電力網に大きな負荷を与えるため,PFC技術が必須である.従来は,力率が低く,電流と電圧の位相差が大きくなり,無効電力が発生するコンデンサ・インプット型電源が多く使わていた.PFC回路を組み込むことで,電流と電圧の位相差が最小化され,力率が改善される.特にブリッジレスPFCは構造がシンプルで効率も高いため,電源ユニットの小型化に有効.〈ZEPエンジニアリング〉 受講対象

講師紹介古川 直治氏の略歴

山崎 尊永氏の略歴

山崎 尊永氏の主な著書

|

【セッション4】

超高効率時代!プリント基板&筐体によるヒートシンク・レス熱設計法

Excelシミュレータで,熱集中箇所を事前特定&早期解決

- 講師: 国峯 尚樹(株式会社サーマルデザインラボ)

講演内容GaN/SiCなど高速トランジスタの登場より,高効率,低消費電力化が実現しました.しかしそのメリットを活かし,大幅な製品の小型化や高出力化が行われるため,熱問題はかえって深刻になっています.最新の半導体デバイスを活用して製品価値を高めるには,「熱の克服」が最大の課題といえます. ファンやヒートシンクを使って放熱を行っていた機器も小型化やモバイル化のトレンドに伴い,ファンレス密閉やヒートシンクレス化が常識化しています.こうした機器は,プリント基板や筐体をヒートシンク代わりに使う複雑な放熱経路を辿ります.しかしこのような放熱設計の難易度は,従来よりはるかに高くなります. 本セッションでは,ファンやヒートシンクを使わない熱設計の手順と計算方法を解説します.Excelシミュレータ“Thermalcac”を使いながら,熱問題の発生箇所の予測や対策のようすをデモンストレーションします.実製品を例に,各種放熱システムのメリット・デメリットも考察します.〈国峯 尚樹〉 解説動画

講師紹介略歴

主な著書

|

紹介動画

安定動作を支える電流モード制御のしくみとマルチフェーズ制御の基礎

インバータとEMI評価のためのLTspiceシミュレーション

高速応答・並列処理を実現する電源制御向けRISC-Vマイコンの構造と性能

シート/ギャップフィラー/構造工夫による熱対策

Excel熱計算ツールで検討する 密閉筐体内パワー半導体の熱対策

お問い合わせ

- ZEPエンジニアリング株式会社

- info@zep.co.jp

- 〒177-0041 東京都練馬区石神井町1-23-10 2F(編集室) (03)6325-5451