|

|---|

高精度基準搭載&1GSPS広帯域!

USBソフトウェア測定器 ADP5250誕生

アナログ入力1GSPS/帯域100MHz,DMM 5-1/2digit,300V/10A

- 協賛:Digilent Inc

- 著者・講師:株式会社ラジアン(加藤 隆志/Takashi Katou)

- 企画編集・主催: ZEPエンジニアリング株式会社

- 関連製品:[VOD]Linux搭載USBマルチ測定器 Analog Discovery Proで作る私の実験室

- 関連製品:[VOD]MATLAB/Simulink×FPGAで作るUSBスペクトラム・アナライザ

- 関連製品:[VOD/KIT]GPSクロック・ジッタ・クリーナ

- 関連製品:[VOD/KIT]LabVIEW×Arduino!初めてのパソコン計測&制御

- 関連製品:[VOD/KIT]ポケット・スペアナで手軽に!基板と回路のEMCノイズ対策 10の定石

- 関連製品:[VOD/KIT]3GHzネットアナ付き!RF回路シミュレーション&設計・測定入門

- 関連記事:自宅で設計・開発!USBミクスト・シグナル・アナライザ Analog Discovery Pro 3000 誕生

1.異色のAnalog Discoveryシリーズ“ADP5250”誕生

Digilent社から発売されているAnalog Discoveryシリーズには,学生向けのAnalog Discovery 2から,プロ用途を意識したAnalog Discovery Proシリーズまでさまざまなラインナップがあります.

共通点は,ひとつの筐体,つまりワンボックスで,波形・スペクトラム観測,信号発生,電源供給,そしてパソコンのGUIでそれらをコントロールできることです.これ1台で,安価で手軽に開発,実験などのテストベンチを提供できます.

これまでテストベンチを構築するためには,高価な計測機器を何種類も取り揃える必要があり,100万円以上の費用がかかりました.

計測機器が高価な理由は,測定精度を長期間保証するしくみとその行程にあります.学生の実験や,開発初期段階の実験や動作確認程度であれば,測定精度はそこそこでかまいません.こうなると,廉価な機器ですべてのリソースが統合されたAnalog Discoveryは,無駄が少なく,コスト・パフォーマンスに優れています.電子工作に加えて,リモートで学生実験・実習をしたり,多忙な設計者が高価な測定器を独占できない場合でも大きな助けになるでしょう.

2.注目のスペックと機能

外観

写真1に示すのは,ADP5250の外観です.

筐体は大きく重厚で,大型ファンを搭載しています.電源は,AC100Vを直接入力するタイプです.上下の蓋はアルミ・ダイカストで,フロントパネルも金属になりました.独立したアース・ターミナルとケンジントン・キーが付いています.

教材だけでなく設計業務にも使える

Analog Discovery Pro 3000シリーズ(以下,ADP3000シリーズ)のADP3450/3250[写真2(a)]は,Analog Discovery 2[写真2(b)]の延長線上にある印象でした.BNC端子を追加して業務に耐えられるように筐体を強化した製品でした.さらに,Linuxも搭載し,スタンドアロン測定やリモート測定も可能です.ただし,性能の改善は大幅ではありませんでした.

|

|

|---|---|

| (a)Linuxを搭載し,スタンドアロン動作とリモート計測が可能なADP3450 | (b)学習・教育用として大人気の元祖 Analog Discovery 2 |

| 写真2 従来のAnalog Discovery製品 | |

ADP3000シリーズやAnalog Discovery 2はやや教材的でしたが,ADP5250は実務用の測定器としての特徴が色濃くなっています.ただし,トレーサビリティの保証や再校正には対応しておらず,ベンチトップ型測定器とは異なります.

測定性能が大きく向上

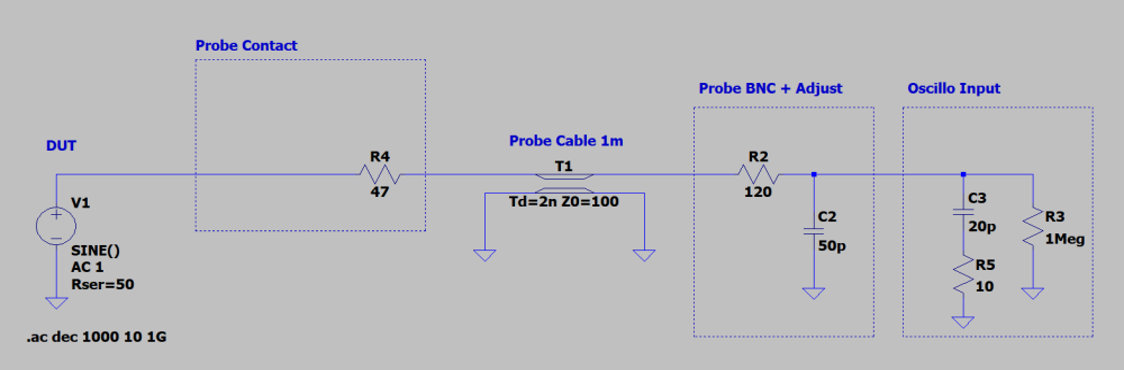

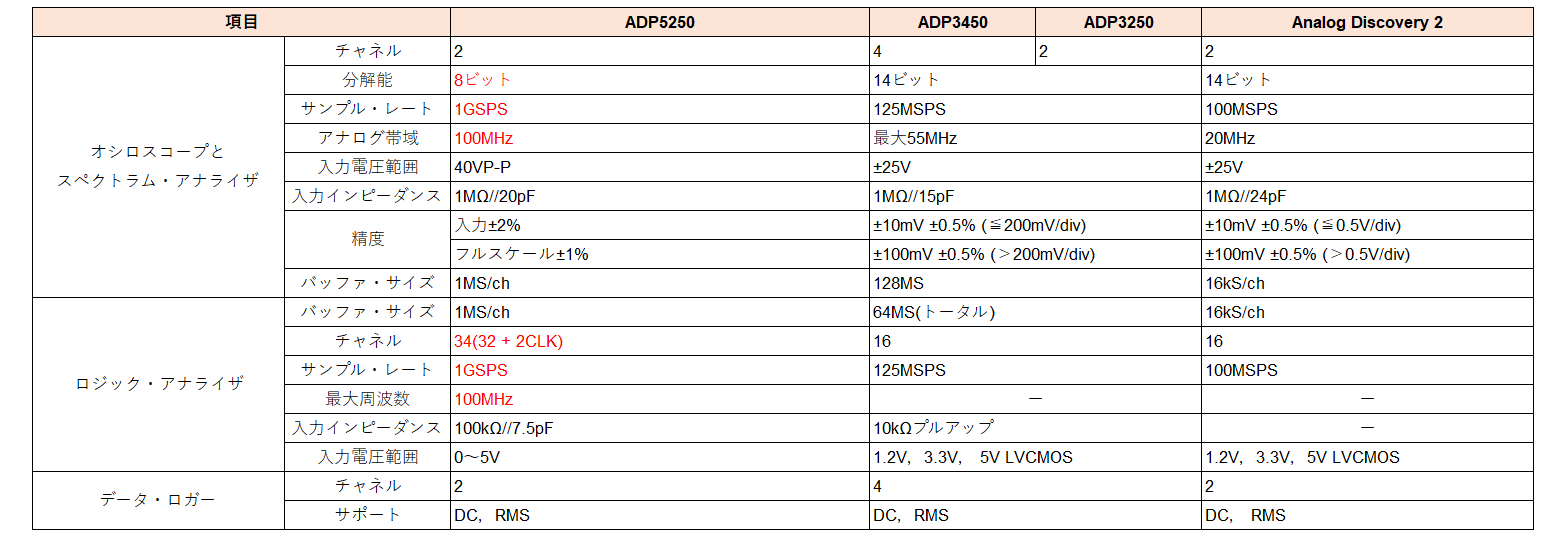

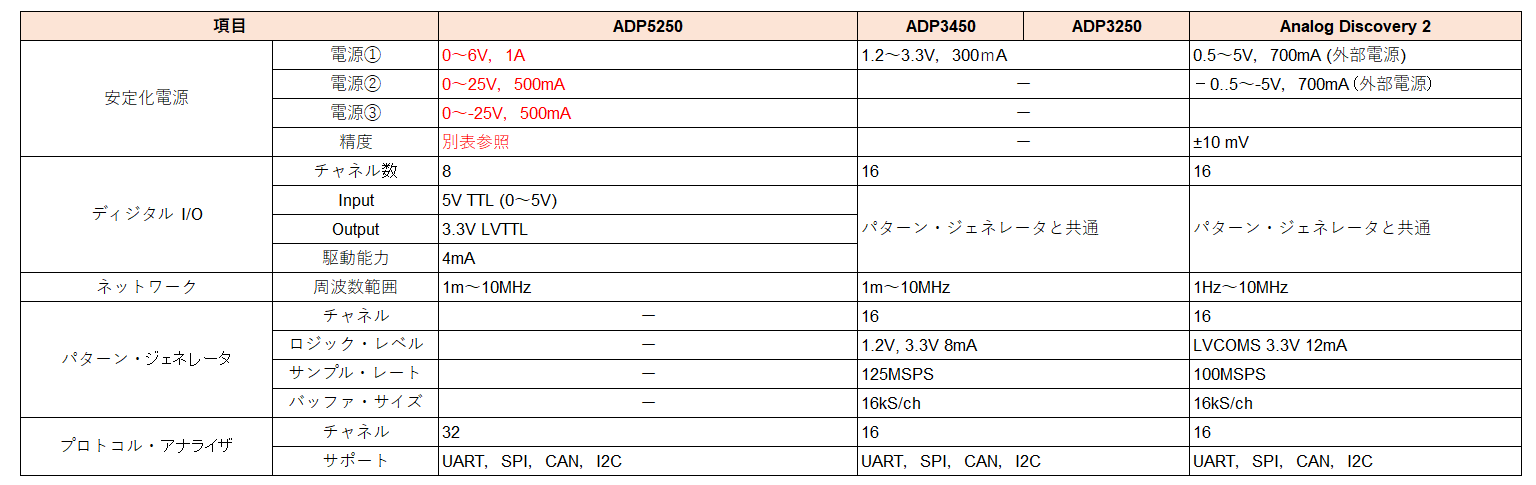

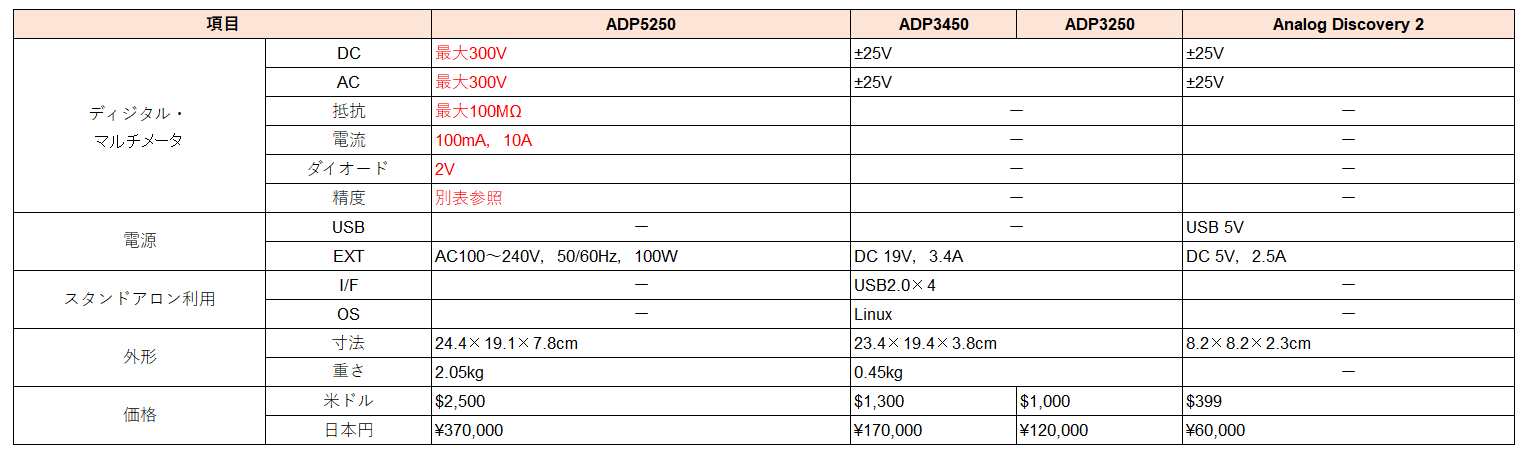

表1に,Analog Discoveryシリーズの性能比較を示します$^{(1)(2)(3)}$.AD5250特有の注目ポイントを赤字で示しました.

|

||

|---|---|---|

| (a)スペック1 | ||

|

||

| (b)スペック2 | ||

|

||

| (c)スペック3 | ||

|

||

| (d)スペック4 | ||

| 表1 Analog Discoveryシリーズの性能を比較 | ||

| ADP5250の性能が際だっている項目は赤字で示した.保証は標準1年間(製造上の欠陥がある場合に限る).校正は対象外 | ||

一番の見どころは,アナログ入力のサンプル・レートが1GSPSと大幅に高速化している点です.アナログ帯域も100MHz@-3dBと改善されています.

ほかに注目すべきポイントは,スペックが明記されている項目が増えていることです.特に,下記の機能は専用の回路で実現されており,その性能はベンチトップ計測器並みです.

- 任意波形ジェネレータ(AWG,Arbitrary Wave Generator)のひずみ特性

- 安定化電源の電圧/電流精度

- ディジタル・マルチメータ(DMM,Digital Multi Meter)

アナログ入力のスペック

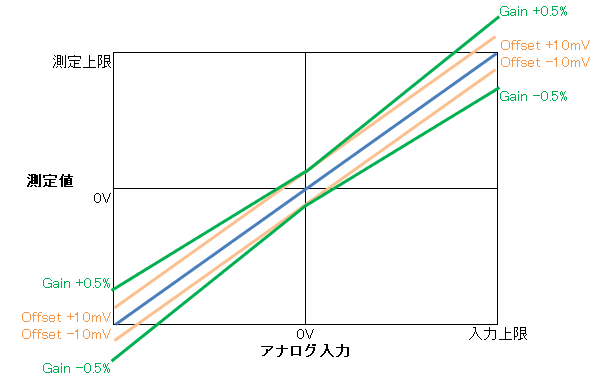

オシロスコープとスペクトラム・アナライザの測定精度に関して,ADP5250とその他機種のスペックの表示方法が違います.

図1(a)は,ADP3000シリーズの測定精度の規定です.オフセット誤差と振幅誤差が加算されています.

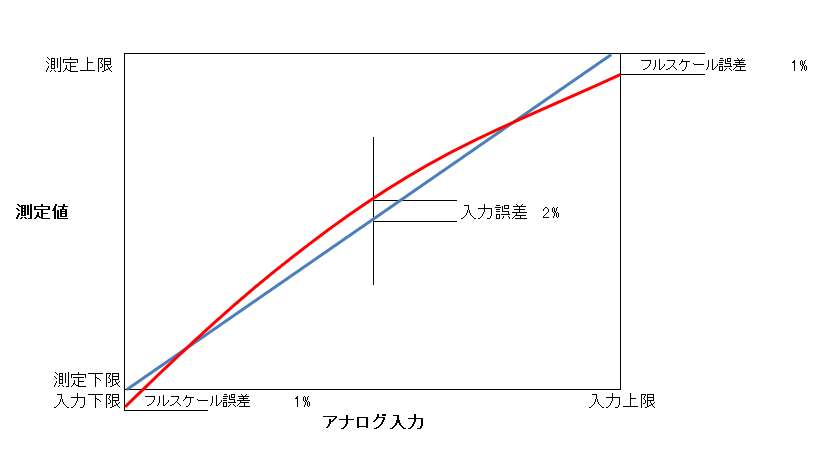

図1(b)は,ADP5250の測定精度の規定です.青は,理想的な入力と測定値の関係,赤は測定器の誤差です.その測定精度は,入力に対して±2$%$,フルスケールに対して±1$%$です.

ADP5250の測定精度は,20万円程度の廉価版オシロスコープのそれ(フルスケールの3%以下)と遜色ありません.この精度が得られるのは,アナログ帯域(-3dB)の1/3以下ですから,30MHz以下でしょう.

|

|

|---|---|

| (a)ADP3250/3450(オフセット誤差と振幅誤差を加算したデータ) | |

|

|

| (b)ADP5250(青線は誤差のない理想的な入力と測定値の関係.赤線は実際の誤差) | |

| 図1 Analog Discoveryシリーズの誤差スペック | |

パターン・ジェネレータがない

意外ですが,ADP3000シリーズに搭載されている125MSPSのパターン・ジェネレータがありません.個人的には,ほとんど使わない機能ですが,残念に思う方もいるでしょう.

ノイズ源となる高速信号源と,それを容易に捉えるスペクトラム・アナライザを同じ筐体に混載させたくなかったのかもしれません,

逆に,入力専用であるロジック・アナライザは1GSPSと大幅に高速化しています.

安定化電源が実用的な性能になった

ADP3000シリーズの電源の出力容量は,1.2~3.3V,300mAしかなく,用途に制限がありました.一方ADP5250の電源は,出力電圧が0~6Vのポートで出力電流が最大1A,出力電圧が0~±25Vのポートで出力電流が500mAというふうに強化されました.

十分とは言えないまでも,システム基板 1枚程度なら駆動できます.電源を別途用意しなくてもよいのは便利です.パソコンを使って,出力値を細かく設定できる付加価値は大きいです.

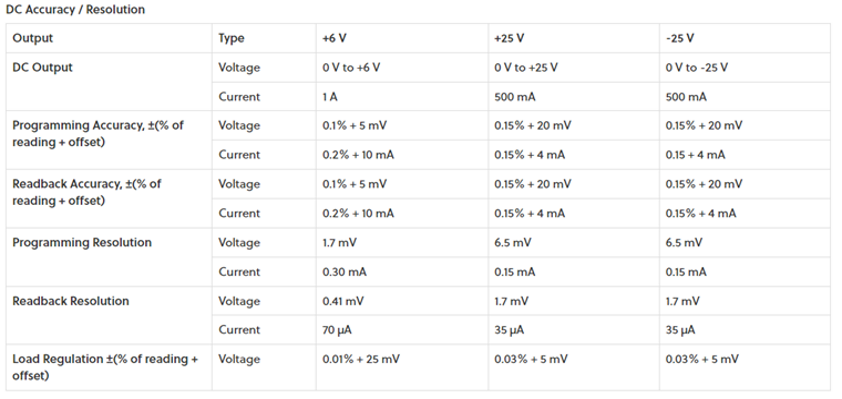

表2に示すのは,安定化電源の電圧,電流の設定精度とロード・レギュレーションの精度です.このように,設定精度やロード・レギュレーションも細かくスペック化されています.

写真3(a)に示すのは通電中の電源出力です.電流リミットが働くと,写真3(b)に示すように,定電流動作時は赤く,定電圧動作時は青く点灯します.端子は,脱着可能なねじ止め式(ユーロ・タイプと同じ)です.

ディジタル・マルチメータはベンチトップ並みに高精度

写真4に示すのは,ディジタル・マルチメータの端子部分です.

写真5に示すのは,市販のベンチトップ型ディジタル・マルチメータです.300V,10Aまでの高電圧,大電流に対応するTEXIO製のDL-1060です.

フロント・パネルの結構な面積を占拠しているディジタル・マルチメータの端子は,一般的な計測器のそれと同じものです.

分解能は,5-1/2digit,サンプル・レートは5SPSです.測定範囲は最大300V,10Aと計測器のマルチメータと遜色ありません.

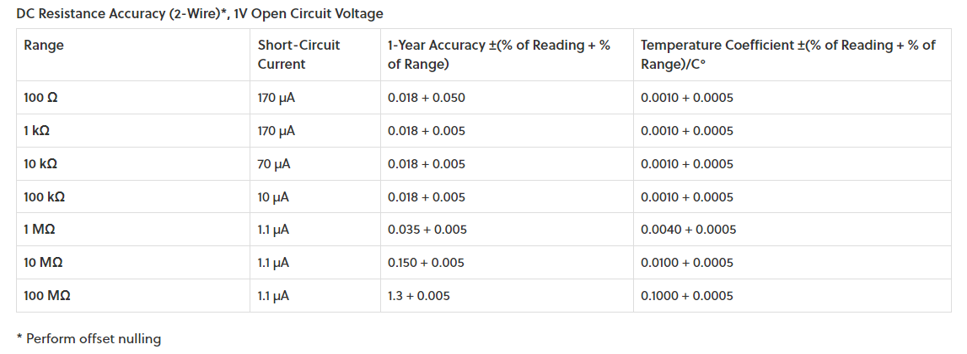

表3に示すのは,DC電圧と電流の精度です.1年間の精度保証が謳われています.表4に示すのは,抵抗レンジの精度です.

表5に示すのは,AC電圧とAC電流の精度です.このような高電圧,大電流に対応するには,回路の専有面積が大きくなるため,専用に基板を設計する必要があります.ヒューズも搭載しなければなりませんし,筐体も大型化します.当然,価格にも大きく影響しますから,このようにベンチトップ測定器と同等のディジタル・マルチメータを搭載したのには,相応の理由がありそうです.

ディジタル・マルチメータは値の基準として使える

オシロスコープやスペクトラム・アナライザのような広帯域を一度に観測する機器の測定値は,多くの誤差を含んでいます.実際,周波数特性が-3dBで規定されることからもわかるように,そもそも2~3dBの誤差があることが前提です.

そこで,自動測定環境を構築する場合などは,オシロスコープやスペクトラム・アナライザの値を都度補正,校正しながら使うのが定石です.基準にする測定器は,DCや低周波ならディジタル・マルチメータ,高周波ならRFパワーメータです.これは,ディジタル・マルチメータやRFパワーメータは他の測定器に対して1~2桁ほど絶対精度が優れているからです.

DMMはスペクトラム・アナライザやオシロスコープの校正用基準になる

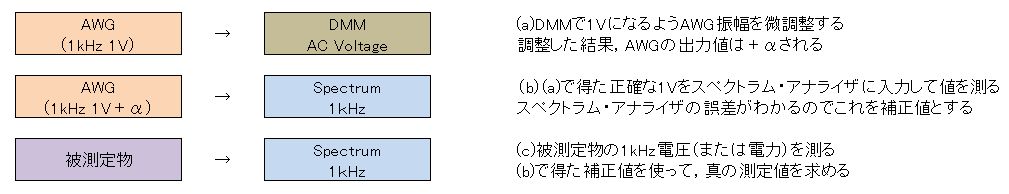

図2に,ディジタル・マルチメータを使って,スペクトラム・アナライザを補正する方法を示します.

ディジタル・マルチメータと任意波形発生器AWGで得たAC 1kHzの正確な1V基準をスペクトラム・アナライザに移します.値を移していく過程で,各測定器の分解能や経時変化などの影響で誤差が蓄積されるため,経路はシンプルにします.このように,測定系に絶対的な基準値をもたせる場合,DCや低周波の場合はディジタル・マルチメータが使用されます.

ADP5250は,高精度なディジタル・マルチメータを搭載しているため,ある程度の絶対値の試験が可能です.

任意波形発生機能にはひずみ特性が明記されている

ADP5250の任意波形発生器(AWG)の周波数帯域は,ADP3000シリーズと同等ですが,振幅性能が大きく向上しています.

最大振幅は,無負荷のとき±12V,50Ω負荷のとき±6Vです.

正弦波のひずみ特性や$SFDR$(Suprious Frequency Dynamic Range)が明記されており,高調波は1MHzで-55dBcと純度の高い信号が得られます.

これらのスペックは,10万円前後のベンチトップ型任意波形発生器や任意ファンクション・ジェネレータ(AFG,Arbitrary Function Generator)と遜色ありません.

3.ディジタル無線機の評価

920MHz LoRa規ソフトウェア受信機

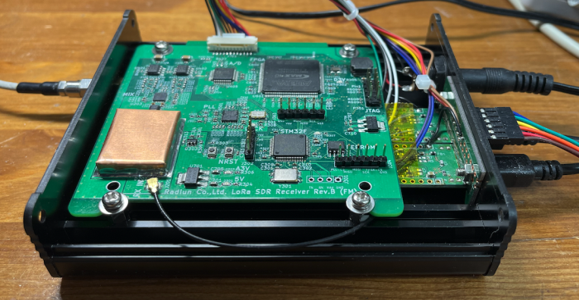

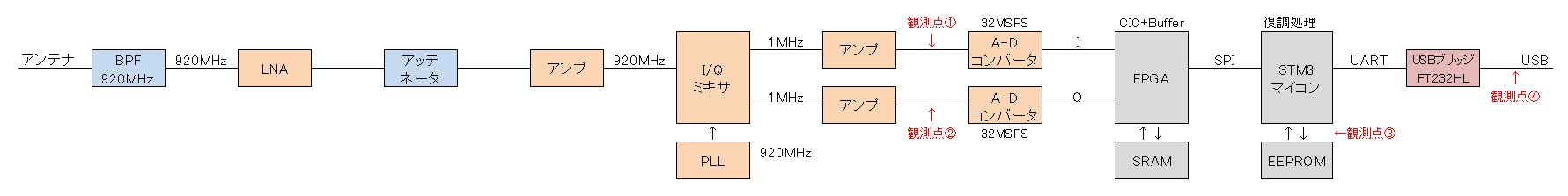

ADP5250を使って,図3に示すディジタル無線システムの基板を評価してみました.これは,開発中の920MHz LoRa規格のソフトウェア受信機のブロック図です.

|

|

|---|---|

| 図3 開発中の920MHz帯を利用した超長距離ディジタル無線 LoRa受信機の信号処理ブロック(図をクリックすると拡大します) | |

| ADP5250を920MHzのRF信号をダウン・コンバートして得られるベースバンド信号や帯域1MHz以下のアナログI/Q信号,SPIシリアル信号,USBの高速作動信号の観測に利用 | |

920MHz帯の高周波信号は,ADP5250では直接測定できません.そこで,ダウン・コンバート後の帯域1MHz以下のアナログI/Q信号,SPIシリアル信号,USBの高速作動信号などを観測しました.

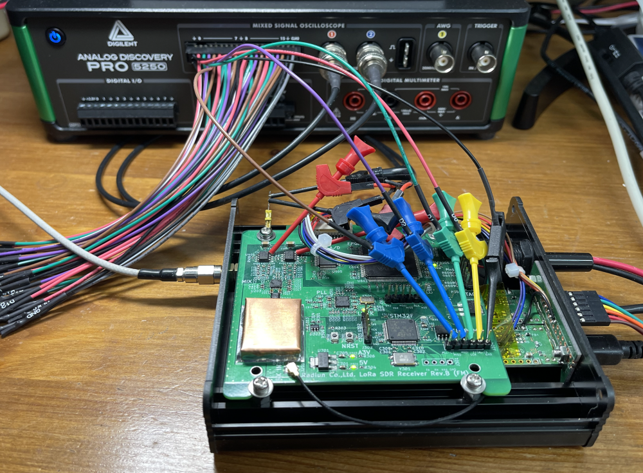

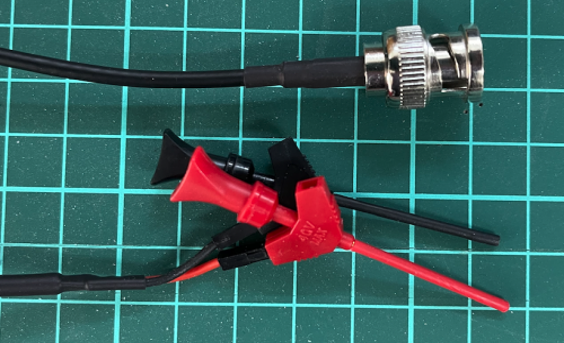

写真6に示すように,ADP5250に付属しているバス・ケーブルに,市販のテスト用フック・クリップを挿して,基板と接続しました.

安定化電源で電源を供給する

写真6の基板の電源は,ADP5250から供給します.この基板の電源電圧は5V,消費電流は最大700mAですから,ADP5250の6V出力端子を使って余裕で駆動できます.

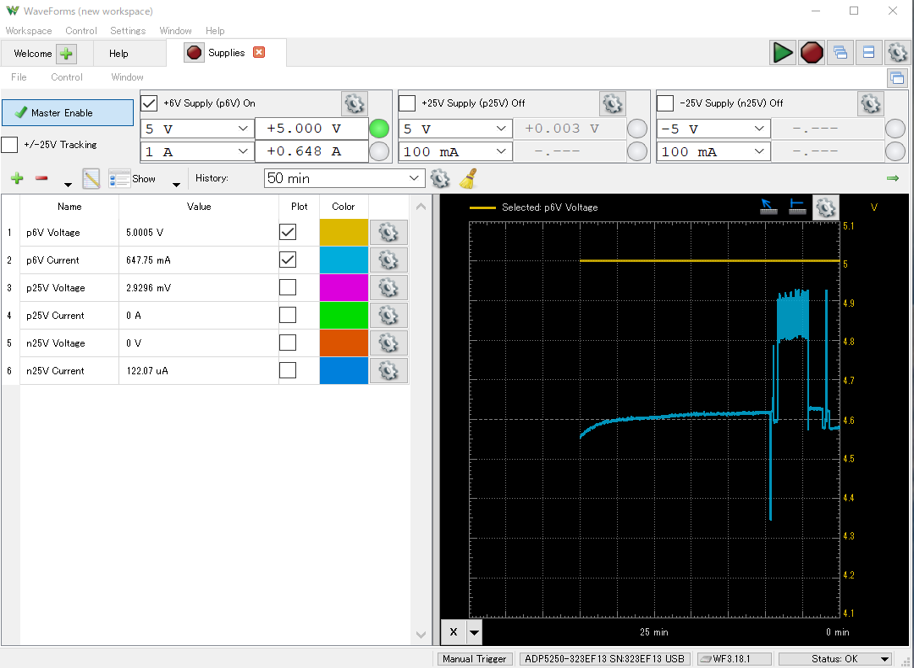

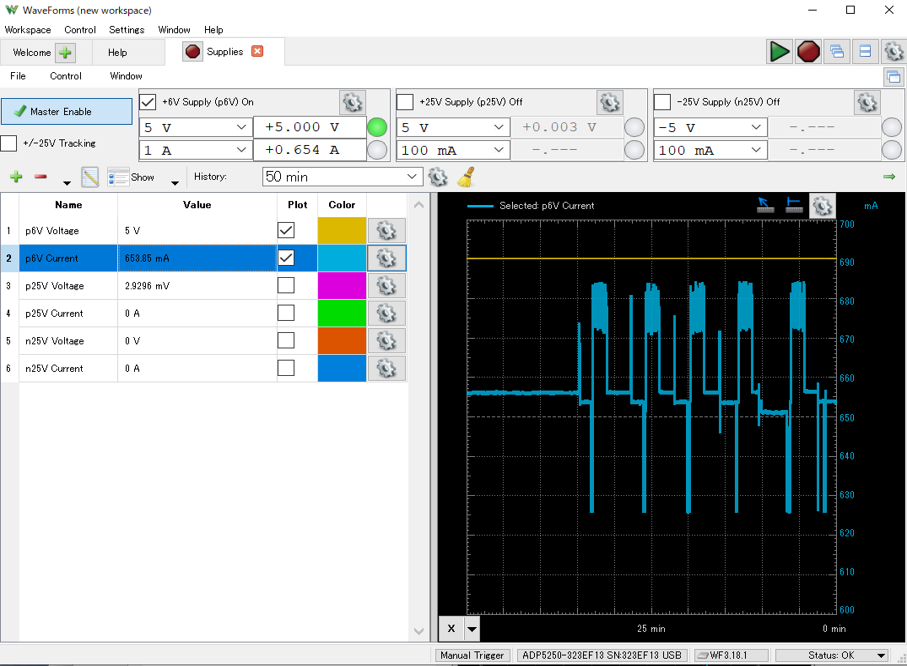

図4に示すのは,電源投入直後の消費電流と電源電圧の変化です.

ウォームアップ時の電流変化を観測するために,横軸のスパンを遅め(50分)に設定しています.現在の電圧表示はアクティブなので,横軸のラベルは“V”です.ADP5250が信号処理を始めると,消費電流が増すようすが観測できています.

図5に示すように,電流表示をアクティブにすると,横軸のラベルは“mA”になります.

以上のように,デスクトップ型の実験用安定化電源では測定が面倒な経時変化をしっかりプロットしてくれるのはありがたいです.

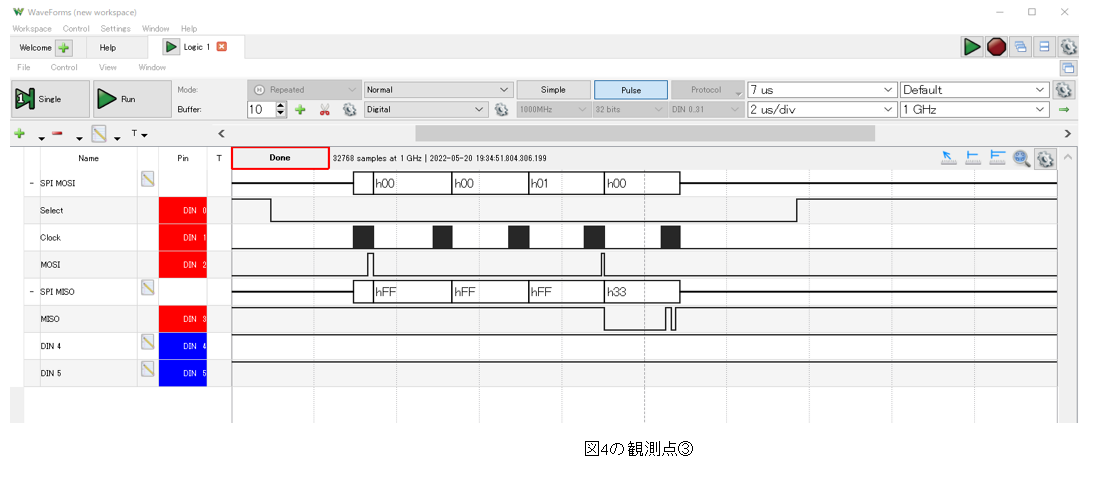

SPIシリアル信号を観測する

最近のオシロスコープは廉価品でも,I$^2$CやSPIなどのバス通信を解析する機能を搭載していて便利です.ADP5250も同様の機能を搭載しています.

ADP5250のロジック・アナライザでシリアル信号のプロトコルを設定すると,図6(a)のように送受信したデータ値が表示されます.これは,SPIでEEPROMのデータ読み出したところです.図6(b)はクロック信号が見えるところまで,時間軸を拡大しました.

|

|

|---|---|

| (a)アドレス0x01のデータ0x33が読み出されている | |

|

|

| (b)クロックが見えるところまで時間軸を拡大 | |

| 図6 ADP5250のロジック・アナライザ機能を利用して,SPIインターフェースのEEPROMのデータ読み出しを観測 | |

LoRaのベースバンド信号を観測する

ベースバンド信号とは

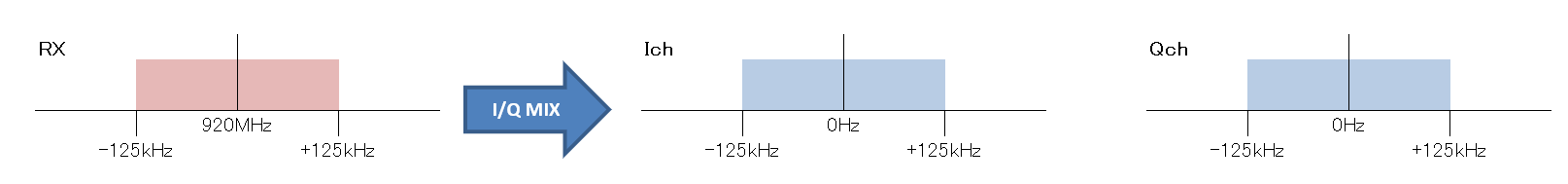

図7に示すように,920MHzの受信信号を$I/Q$ミキサで直交復調すると,0Hzを中心に正負の周波数にまたがる複素信号の$I/Q$信号が得られます.このミキシングした後に得られるDC(0Hz)を中心に分布した信号をベースバンド信号と呼びます.

多くのソフトウェア無線機は,受信信号を直交復調して,ダウン・コンバートと同時に,I信号とQ信号の2つのベースバンド信号に変換しています.こうすることで,同じ帯域でもより多くのデータを処理することができます.詳細は,ソフトウェア無線技術関係の書籍を参照してください.

実験システムのあらまし

ソフトウェア無線ユニット USRP B200(写真7左)を使って,920MHz帯を利用する長距離ディジタル無線規格“LoRa”の変調波を発生させます.この信号を大きく減衰させて,LoRa受信機に入力します.A-D変換入力にて,想定のレベルで受信波形が得られるかどうかを確認します.

写真7の右側に映っているのは,ディジタル信号処理系を実装するLinuxミニ・パソコン(右)です.その上にあるのは,USRP B200が出力するLoRa信号を-130dBmまで減衰させる可変アッテネータ(最大減衰量 110dB)です.

|

|

|---|---|

| 写真7 市販のソフトウェア無線ユニット USRP B200で920MHzのLoRa変調信号を発生させて,開発中のソフトウェア受信機に入力 | |

| 右側に見えるのは,ディジタル信号処理が実装されたLinux ミニ・パソコン.その上にある可変アッテネータで,USRPが出力するLoRa変調信号を-130dBmまで減衰させる | |

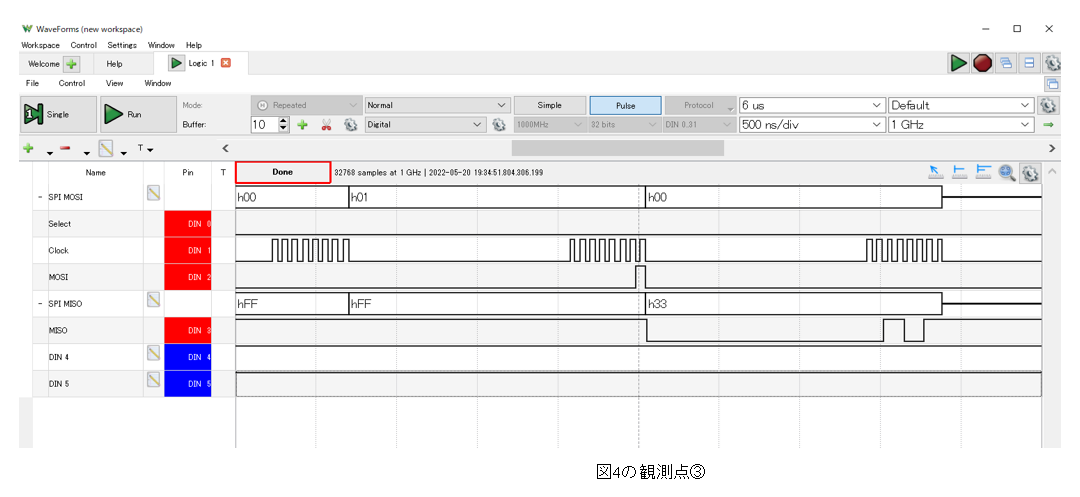

図8に示すのは,Linux OS“Ubuntu”上で動くソフトウェア無線信号処理アプリケーション“GNU Radio”を使ってプログラミングしているところです.USRPを動作させて,LoRaの変調信号を発生させるディジタル信号処理ブロックを構築しました.既存のGNU RadioブロックにLoRa関係の信号処理は用意されていないため,独自の専用ブロックを用意しました.

|

|

|---|---|

| 図8 USRPの信号処理プログラムは,オープンソースのソフトウェア無線開発環境 GNU Radioで開発 | |

| GNU RadioはLinux OS(Ubuntu)で動作する.独自ブロックを作ってLoRaの変調信号を発生させた | |

写真8に示すのは,減衰させたLoRa信号(最小レベル-130dBm)を開発中のLoRa受信基板に入力しているようすです.写真9に示すように,SoCの足に容易に接触させることができるBNCコネクタとテストフック・クリップを使った同軸ケーブルを自作しました.信号の周波数が10MHz以下なら,このような簡易的な方法でも正しく観測できます.

直交復調後の$I/Q$信号の波形を観測

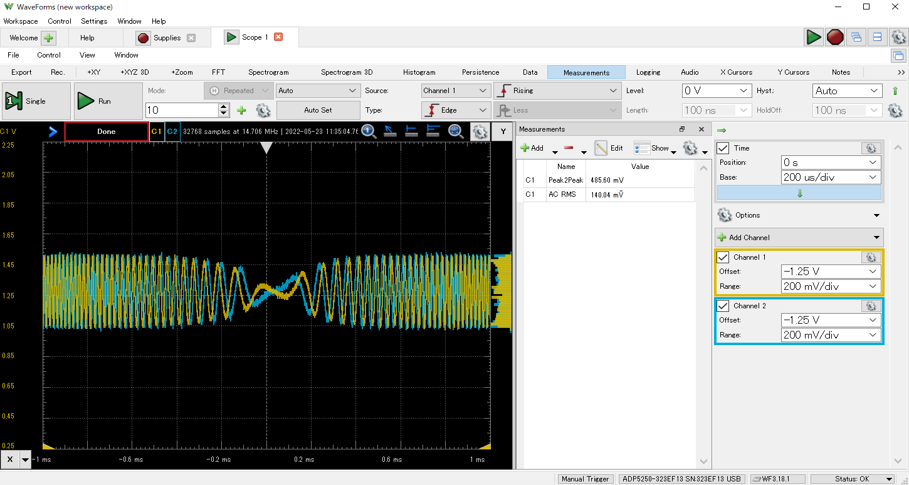

図9に示すのは,前出図3の観測点①と②の波形です.

これはLoRaのチャープ信号です.チャープ信号とは,周波数スイープした信号のことです.中央付近で周波数の正と負が入れ替わっています(実際には負の周波数は存在せず概念でしかないので,これは解析上の表現).

CH-1がI信号,CH-2がQ信号ですが,$I/Q$信号の位相は必ず90°の位相差をもち,それぞれの遅れと進みで正負の周波数として処理できます.上の例では,負の周波数ではCH-1が90°の進み位相ですが,右の正の周波数ではCH-1が90°の遅れ位相になります.中心部分が減衰しているのは,デカップリング・コンデンサによるDC付近の減衰のためです.

I/Q信号のスペクトラム

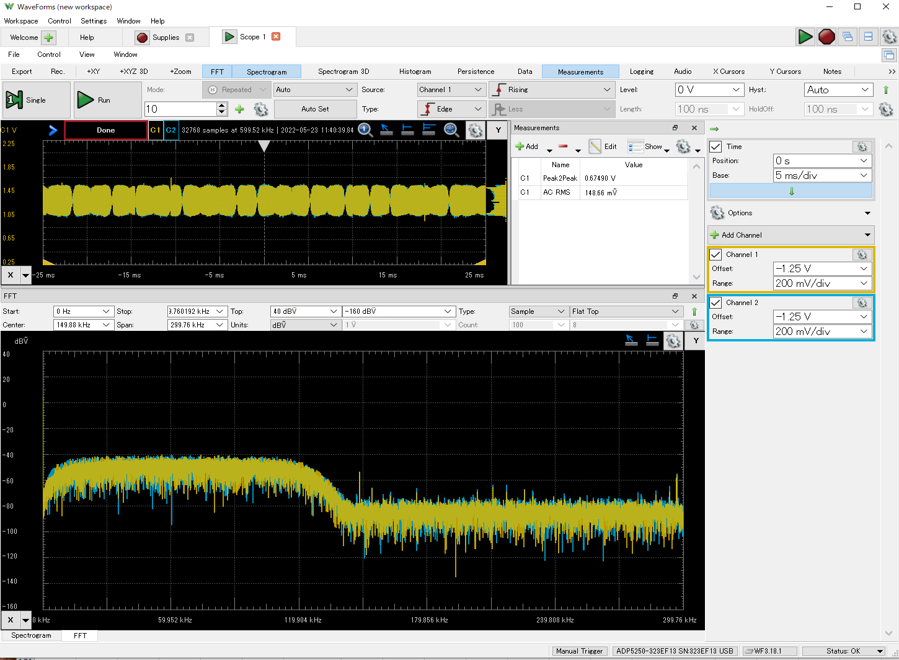

図10(a)に示すのは,図9の接続状態のまま,FFT解析モードにした結果です.

ADP5250は,$I$信号と$Q$信号をそれぞれ個別にFFT処理します.$I$信号と$Q$信号のスペクトラムはまったく同じですから,2つのスペクトラムは重なります.

複素FFT解析機能があれば,正負の周波数を区別して表示できますが,たいていの測定器は対応していません.なお,開発中のLoRa無線機では,直交復調後のI/Q信号をSTM32マイコンに入力して,複素FFT処理しています.

信号源の設定

ADP5250を含む通常の測定器では,$I/Q$信号を正しく観測することができません.

このような場合は,信号源の出力の中心周波数を150kHzオフセットさせて,0Hzをまたがないようにします.すると,図10(b)に示すように,ベースバンド信号も正の周波数だけに分布するようになります.

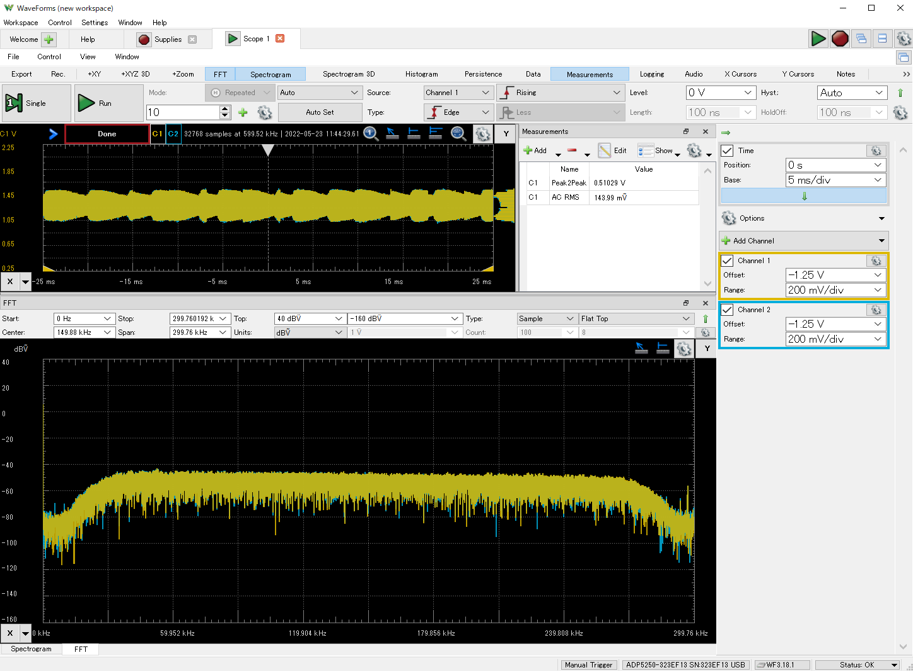

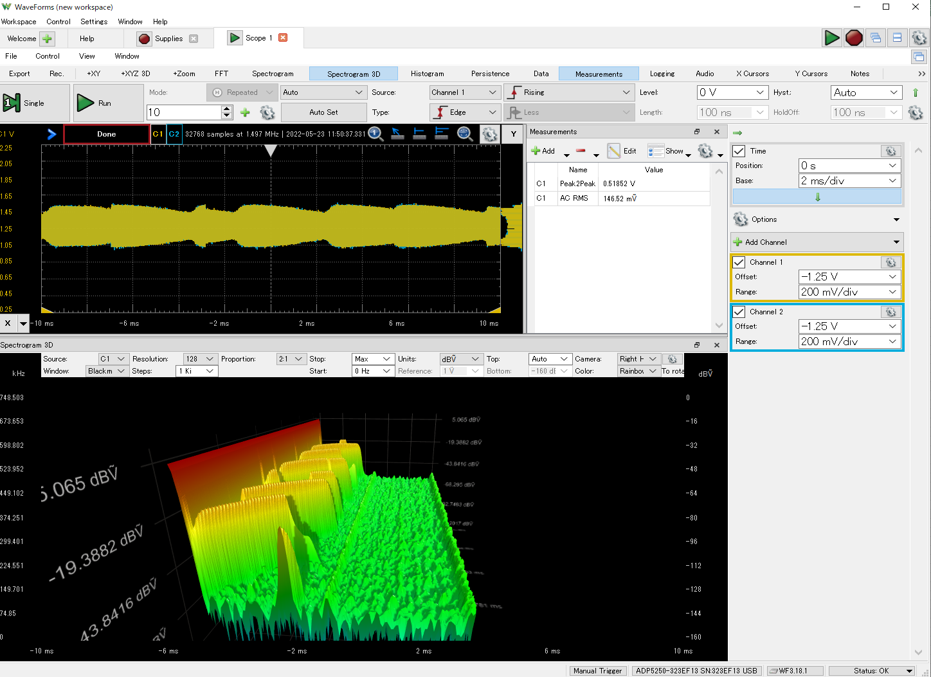

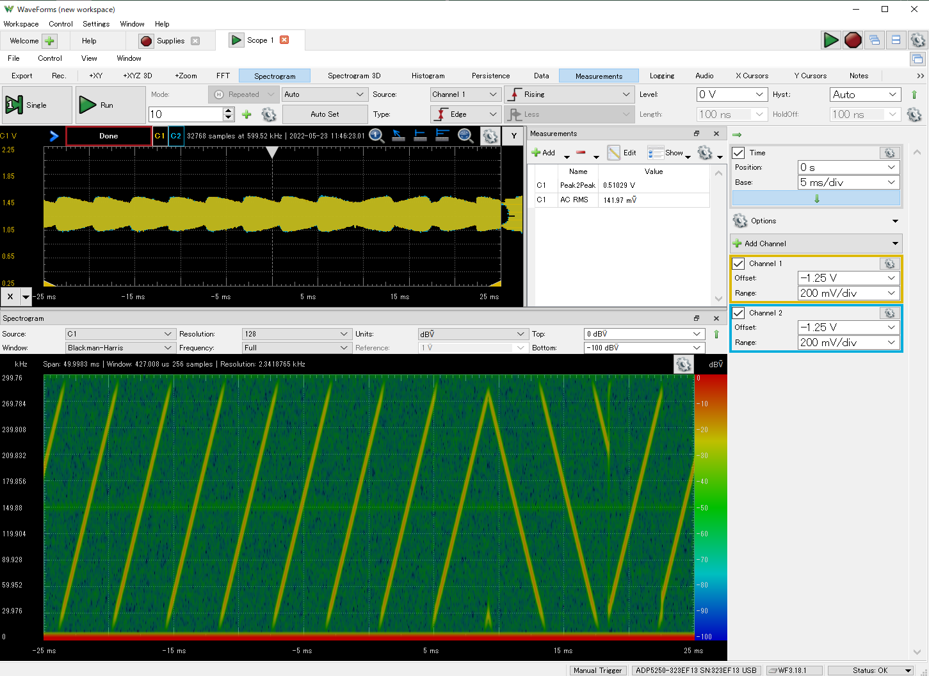

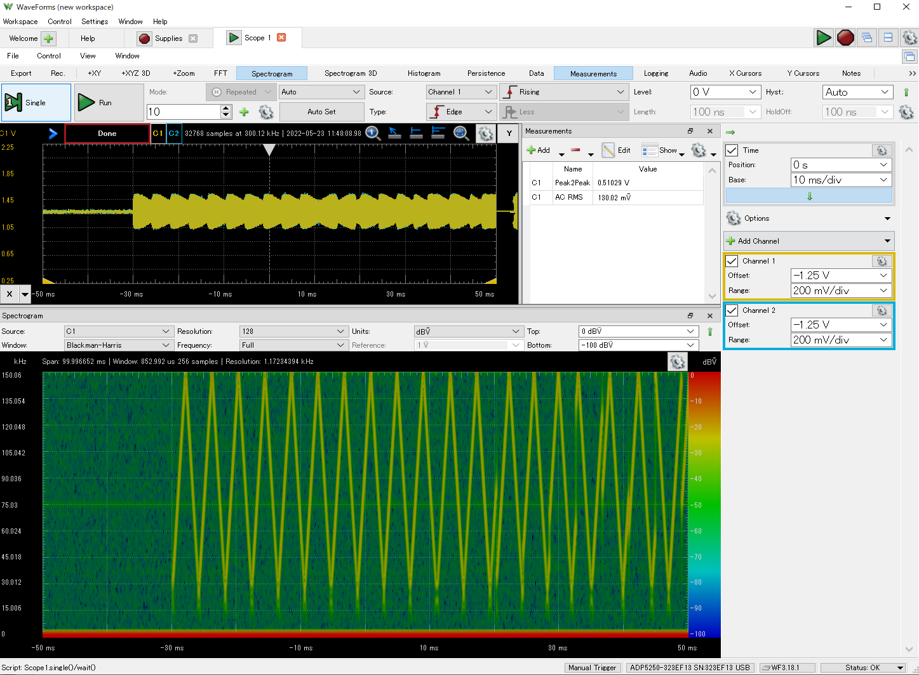

$I/Q$信号のスペクトラムの時間変化

図10(b)のチャープ信号は,普通のFFTでは波形を観測できません.図11(a)に示すように,ADP5250のスペクトラムの時間変化を観測できる3次元表示機能“Spectrogram”モードを利用します.ウォーターフォール表示とも呼びます.

この表示機能を利用すると,見事にチャープ信号が浮き上がります.横軸が時間で縦軸が周波数,色がパワーを表しています.

図11(b)に示すように,WaveFormsの時間軸設定(Time Base)を2倍(10ms)に長くすると(サンプリング・レートを1/2に落とす),帯域が半分になるので信号が折り返ります.この現象を「ナイキスト限界による折り返し」といいます.

|

|

|---|---|

| (a)Time Base=5msに設定 | |

|

|

| (b)Time Base=10msに設定 | |

| 図11 ADP5250のSpectrogramモード(ウォーターフォール・モード)でチャープ信号を観測 FFT解析ではチャープ信号は観測できない.横軸が時間で縦軸が周波数,色でパワーを表している | |

図12に示すのは,Spectrogram 3D表示の例です.チャープ中のレベル変化に着目する場合は,この表示方法のほうがわかりやすくなります.

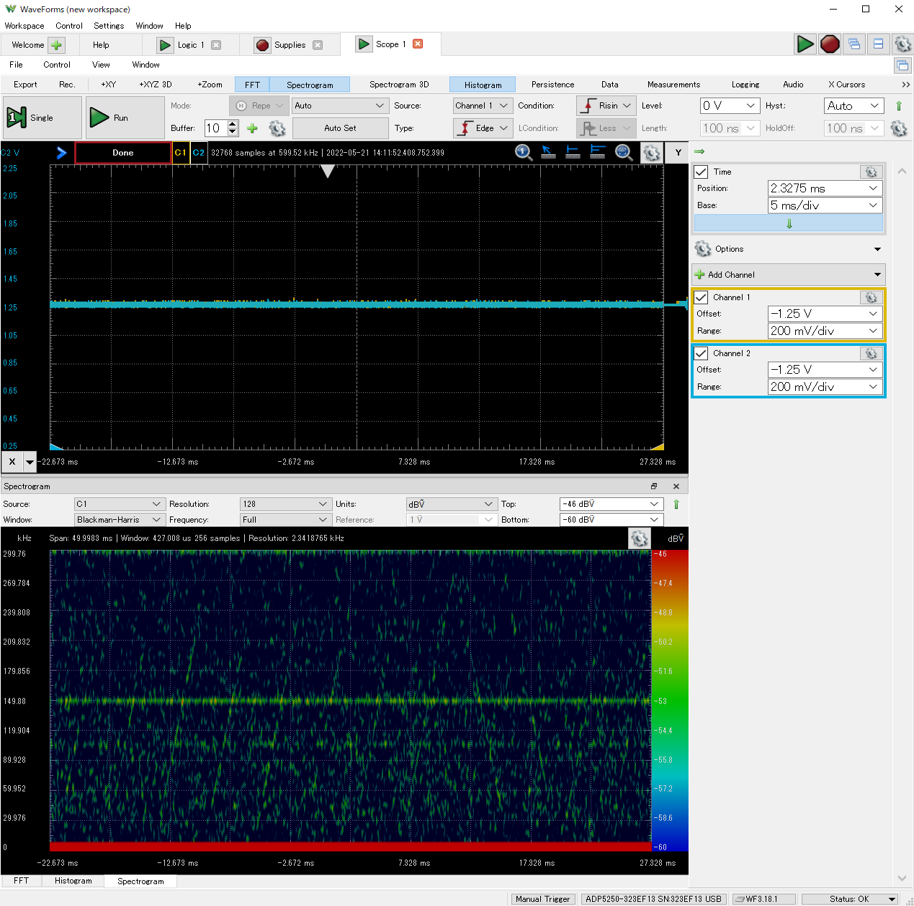

LoRaの電波のスペクトラム

図13に示すのは,受信入力(Rx)が-125dBmのときのチャープ信号のようすです.

|

|

|---|---|

| 図13 RF受信信号のレベルが-125dBmのときのチャープ信号の波形(上)とウオーターフォール(下) | |

| LoRaのRF信号は微小でフロア・ノイズ・レベルなので,オシロスコープやFFTでは信号を確認できない | |

LoRa無線の信号レベルはフロア・ノイズと同じくらい低いため,オシロスコープや通常のFFTでは信号を確認できません.Spectrogramモードを利用すると,ノイズの中に規則性が現れチャープ信号が存在するのが何とか区別できます.

LoRa受信機側では,送信信号と同じ周期のチャープ信号と乗算して復調します.最終的には一定の周波数に変換されて,$S/N$が劇的に向上します.

そのため上の信号もチャープ復調後はかなり明瞭なスペクトルとして検出されます.FFTビンを4096まで上げ,チャープ帯域をもっと狭くすれば最大感度は,-146dBmくらいになります.

4.Gbpsを超える高速差動信号を観測する

高速信号の取り出し方

ADP5250の1GSPSというサンプリング速度を試すため,少し厳しめの信号を見てみます.またCH-1とCH-2の位相差(遅延差)も確認します.

評価には,高速差動信号“USB2.0 480MSPS”を使います.

開発中のLoRa受信機には,手ごろな高速差動信号があります.図3の観測点④ USBの伝送路です.

Gbps前後の高速な信号の波形を正しく観測するにあたり,いくつか留意点があります.

写真10(a)に示すのは,高速のUSBシリアル変換モジュール基板上のUSB入出力の差動線路から,2本の等長の細線同軸ケーブルで信号を取り出したところです.USB入出力の差動線路は,USBコネクタに直接つながっています.

伝送路のインピーダンスに影響を与えないように,510Ω(1005サイズ)の抵抗を直列に挿入しています.各伝送路の長さが等しくなるように,最短距離で配線します.また,グラウンドはしっかりベタにはんだ付けします.この方法で,数GSPSのディジタル信号の波形を正しく観測できます.

なお信号を観測するときに同軸ケーブルを使うのは,次のような場合に限られます.

- 高速差動線路など,2本のプローブを狭い場所に同時に接触させるのが物理的に困難

- チャネル間のわずかな遅延差(数十ps)が問題になる

- 周波数が高いため(数百MHz以上),グラウンド・ケーブルの長さが問題になる

- 観測点の近傍にDC-DCコンバータのような強磁界ノイズを出す部品があり,プローブ本体またはグラウンド・ケーブルにノイズが誘導される.同軸はんだ付け方式はループ面積がほぼゼロ

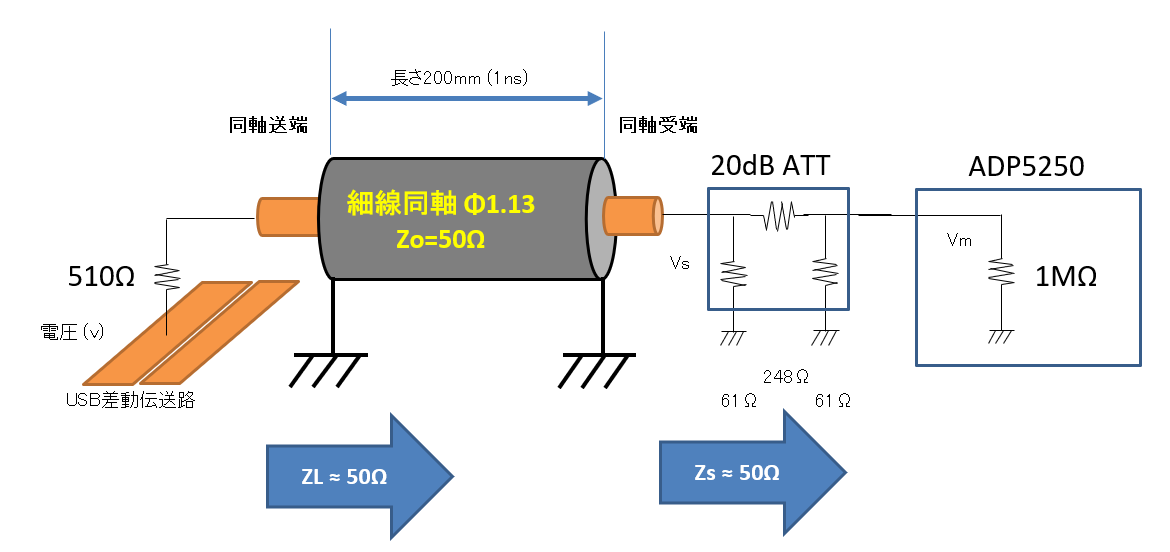

20dBアッテネータを挿入して反射をなくす

写真10(b)に示すように,ADP5250のCH-1とCH-2の入力部には,BNC-SMA変換アダプタと20sBアッテネータを挿入します.細線同軸はSMAメスなので,アッテネータとの間にSMAオス-オス変換コネクタが付いています.

|

|

|---|---|

| (a)2本の差動線路から等長の同軸ケーブルで信号を取り出す | (b)同軸ケーブルとCH-1とCH-2の間に20dBアッテネータを挿入する |

| 写真10 ADP5250でUSBシリアル変換モジュールの差動信号を観測する方法 | |

図14に示すように,伝送路の途中に「20dBアッテネータ」を入れると,同軸ケーブルから見たADP5250のCH-1とCH-2の入力インピーダンス(1MΩ)が50Ωになります.受端が50Ωで,伝送路の特性インピーダンス $Z_0=50$Ωなら,送端側に何を接続しても多重反射はほぼゼロになります.

差動線路の信号レベルとADP5250に入力される電圧の関係

次に示すのは,同軸線路の入力インピーダンスを求める式です.

\begin{align} Z_L=Z_0 \frac{Z_S+j Z_0 \tan{ \frac{2 \pi l}{\lambda}}} {Z_0+jZ_S \tan{ \frac {2 \pi l}{\lambda}}} \end{align}ただし,$Z_0$は同軸ケーブルのインピーダンス,$Z_S$は20dBアッテネータとADP5250のインピーダンス,$l$ は同軸ケーブルの電気長(=物理長 $L/\sqrt{\varepsilon}$,$\lambda$は波長です.

図14において$Z_0=Z_S=50$Ωです.これを式(1)に代入すると,虚数成分が消えて $Z_L=Z_0=50$Ωになります.つまり$Z_L$は,純抵抗と同じなので,ADP5250で観測される電圧はUSB伝送路の510Ωとその負荷の50Ωとの分圧として計算できます.

20dBアッテネータのシャント抵抗値$Z_S$は,次式から50.94Ωです.

$Z_S=61//(248+61)=50.94Ω(1MΩは無視)$

同軸受端側の電圧$V_S$は,USB差動線路の電圧を$V$とすると,次式から$0.0908V$です.

$V_S=V×50.94/(510+50.94)=0.0908V$[V]

ADP5250で観測される電圧$V_M$は次のとおりです.ADP5250の入力インピーダンス1MΩは無視します.

$V_M=V_S×61/(61+248)=0.197 V_S=0.0179V$[V]

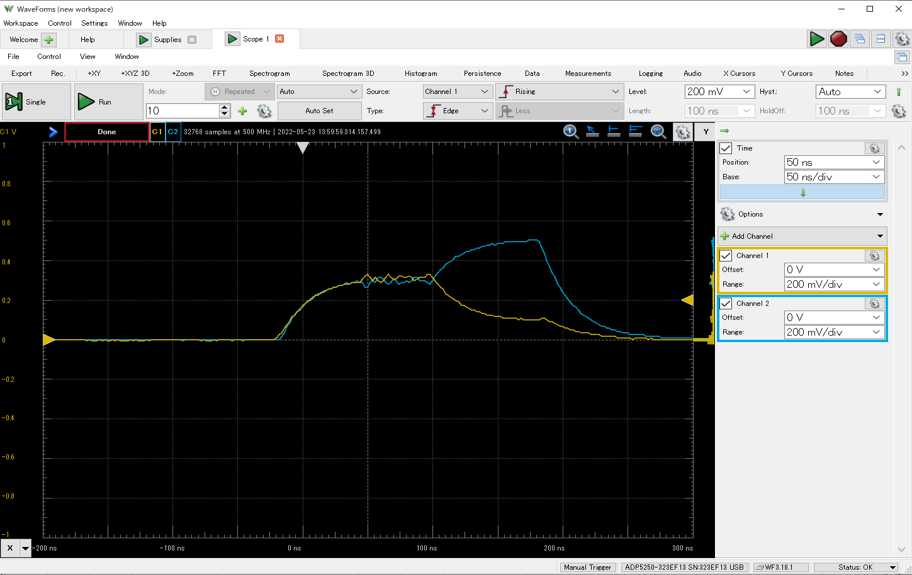

観測結果

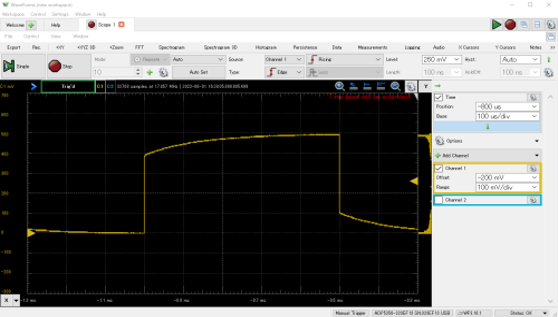

図15(a)に観測した波形を示します.前述のように,インピーダンス整合や反射に配慮して同軸線路によるプロービングすれば,このような高い周波数の信号でも問題なく観測できます.

USB2.0の通信速度 480MSPSは,ADP5250の最大サンプリング・レート 1GSPSに対してぎりぎです.高速時の波形を見ると,ADP5250のアナログ帯域を超えているため減衰しています.

波高値は,計算③より0.0179倍に減衰しているので,差動コモン電圧の値は 279mV(=5mV/0.0179)です.

図15(a)の青色と黄色の差動信号の波形を比べると,信号間の遅延はほとんど認められません.同じタイミングで綺麗に反転した差動波形が得られています.

遅延差は次の計算で求まります.空間1mあたりの電気信号の遅延は次式から3.3356ns/mです.

$1/c=1/299792458m=3.3356$ns/m

また,同軸線路内の誘電体は一般的にテフロンなので,比誘電率$\varepsilon_r$は2.1,波長短縮率は$1/\sqrt{\varepsilon_r}=0.69$です.以上から,同軸線路内の遅延時間は1mあたり4.83nsと求まります.

$t_D=0.3356/0.69=4.83$ ns/m

CH-1とCH-2に接続するケーブル長の差は20mm以下にする

サンプリング・レート1GSPSのADP5250のオシロスコープを使う場合,CH-1とCH-2に入力される信号の遅延差は,どのくらいだったら無視できるのか計算してみます.

1/1GHzの1桁小さい値なら無視できると仮定すると,約100psです.同軸ケーブル1mあたりの遅延は4.83ns/mなので,100psは同軸ケーブルの長さで約20mmです.つまり,CH-1とCH-2の同軸線路の長さの差は20mm以下であれば無視できます.

写真10(a)に示すように,実験では1mm程度の精度で長さを揃えたので,図15(a)のようにほとんど遅延差は出ませんでした.

20dBアッテネータは必須

ADP5250のCH-1/CH-2入力端子のようなHi-Z(ハイ・インピーダンス)端子に同軸ケーブルをつなぐときは注意が必要です.

図15(b)に示すのは,20dBアッテネータを取り除いたときの波形です.つまり,USB伝送路→510Ω→細線同軸ケーブル→ADP5250という接続になっています.

写真11に示すのは,BNC-SMA変換コネクタで,同軸ケーブルをCH-1とCH-2に接続したところです.20dBアッテネータは取り外してあります.

50Ω同軸ケーブルの両端がハイ・インピーダンスのため,式(1)の$Z_L$の計算値は容量性になり,等価的に$R-C-R$のロー・パス・フィルタ特性になります.つまり,同軸ケーブルがコンデンサに見えるため高周波信号が通らず,高域が大きく落ちた波形になります.50Ω同軸ケーブルを使って高速信号を測定する場合は,送端側,または受端側のどちらかを50Ωで整合させることがとても重要です.ただし,510Ωと1MΩの分圧なので減衰はほとんど起こらず,波高値は直読みでOKです.

5.パッシブ・プローブを上手に使いこなそう

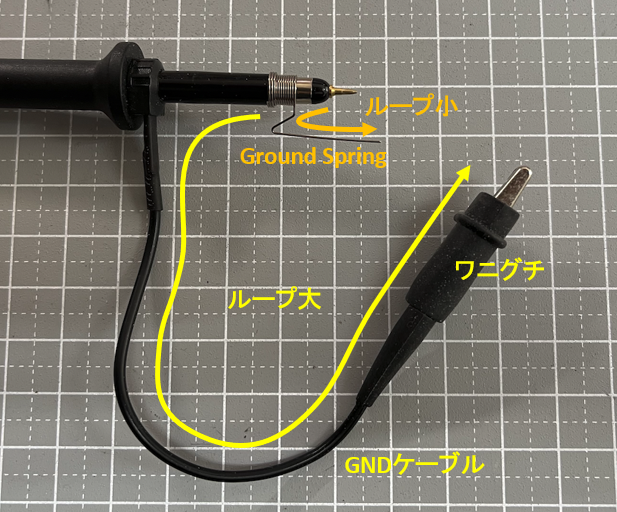

グラウンド・ループを小さくしてノイズの影響を最小限に

ADP5250のCH-1とCH-2の入力インピーダンスは,1MΩ//20pFです.これはオシロスコープの10:1パッシブ・プローブの使用を前提にしているからです.

高周波信号や高速信号を測定したり,強いノイズの近くで測定したりしない限り,10:1パッシブ・プローブを使うのが便利です.写真10(a)に示したように同軸ケーブルを基板にはんだ付けして測定するのは希です.

グラウンド・ケーブルの影響が気になる場合は,同軸ケーブルを試す前にグラウンド・スプリングを使ってみてください.これなら,ノイズのアンテナとして働くグラウンド経路のループ面積を大きく減らすことができます.

写真12に示すのは,一般的な長いグラウンド・ケーブルと,特殊な短いグラウンド・スプリング(PK1-5MM-118,TELEDYNE LECROY製)を同時に付けたパッシブ・プローブの外観です.信号線と分かれたグラウンド・ケーブルはループを形成するのでアンテナとして働きます.このループ面積が大きいほど,ノイズの影響を受けやすくなります.グラウンド・スプリングはその対策になります.

別のオシロスコープのプローブを使うときは必ず校正する

パッシブ・プローブは,オシロスコープ入力の寄生容量をキャンセルする目的で調整機構を内蔵しています.

組み合わせるオシロスコープによって,この調整器の最適値は違うので,他のオシロスコープのプローブを流用すると,正しい波形を観測することができません.

調整方法は次のとおりです.

ADP5250は,プローブ校正用の端子があり,5.0V,1.000kHzの矩形波が出ています(写真13).パッシブ・プローブのBNCコネクタ部にある穴の中に,調整用トリマが備わっています(写真14).グラウンドと信号は確実にしっかりと接続します.調整用のドライバには,非導電性のセラミック品を使います.金属製の精密ドライバは使えません.

図16(a)に示す波形が観測されているときは,高域が弱いのでトリマを回して調整してください.図16(b)に示す波形が観測されているときは,調整に成功しています.図16(c)に示す波形が観測されているときは,高域が強いので調整が必要です.

プローブの減衰率設定と高速信号の観測波形

“×10”に設定

図17(a)に示すのは,プローブの倍率切り替えを“×10”に設定して観測したUSB伝送路の波形です.WaveFormsのCH-1の減衰率設定“Attenation”は1倍になっています.実際よりも値が1/10で表示されています.目盛りを読むときは注意してください.

“×1”に設定

図17(b)に示すのは,プローブの倍率切り替えを“×1”に設定して観測したUSB伝送路の波形です.WaveFormsのCH-1の減衰率設定“Attenation”は変わらず1倍です.

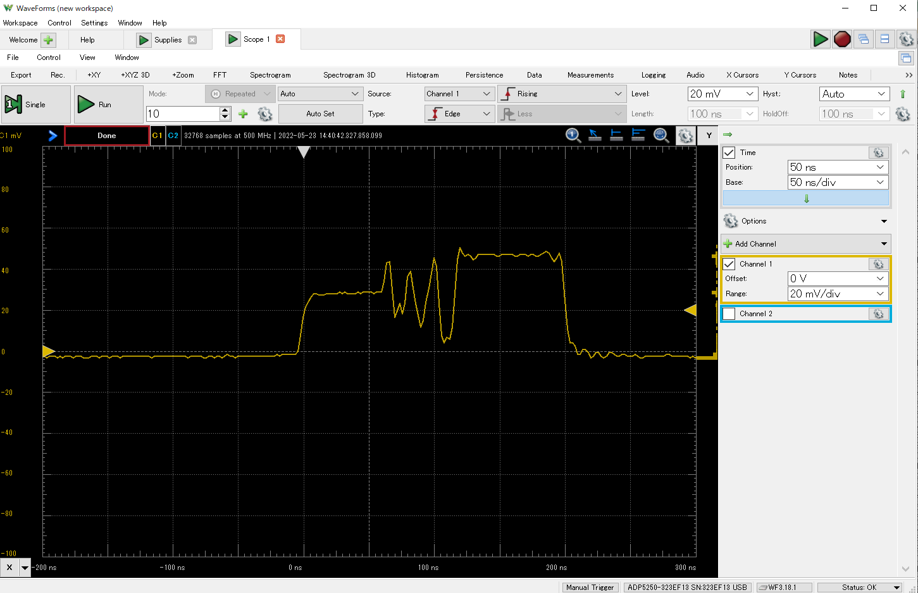

このように,プローブを“×1”にすると,正しい波形を観測することができません.これはなぜでしょうか

パッシブ・プローブの内部回路

私が30年くらい前に入手した国産のパッシブ・プローブを分解してみました.

プローブの内部構造は基本的に今も昔も同じですが,当時のオシロスコープの帯域は20MHzが主流で,付属のパッシブ・プローブの帯域も同等でした.

写真15(a)に示すのは,BNCに付いている補償ボックスの内部です.シリーズ抵抗120Ωとシャント接続のトリマ(100pF程度)という簡単な構造です.周波数特性のよくないアキシャル・リード・タイプの抵抗が使われています.内部を理解するには,部品も大きく定数も読めて都合がよいです.

写真15(b)に示すのは,プローブの先端部(チップ部)を分解したところです.減衰率設定を“×1”にしたときの信号経路には,シリーズに47Ωが挿入されます.減衰率設定を“×10”にしたときの信号の経路には.300Ωと9MΩ(黒い樹脂封止)が挿入されます.右端の円筒は,×1と×10の切り替え用スライド・スイッチです.黒い樹脂の中には,9MΩと位相補償コンデンサが並列に入っていると思われます.

減衰率切り替えと測定帯域

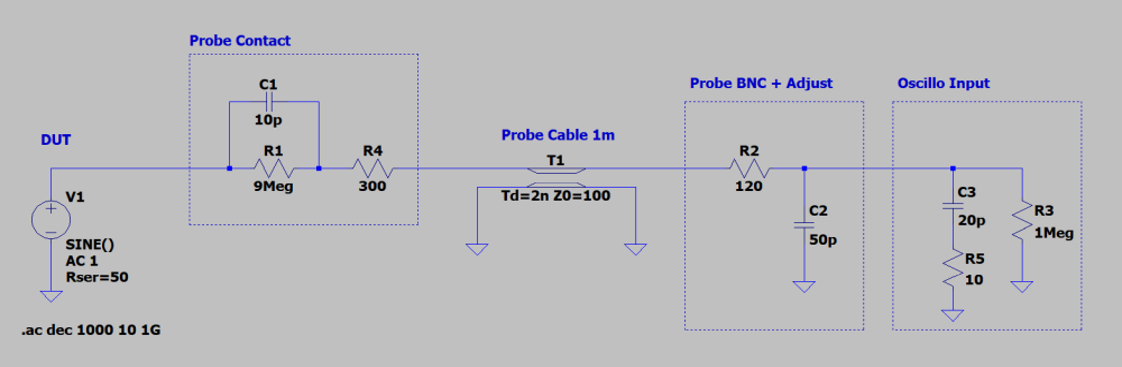

×10に設定したときは50MHz

図18に示すのは,写真15と写真16から書き起こしたパッシブ・プローブの内部回路です.同軸ケーブルの特性インピーダンスや補償コンデンサの値,オシロスコープの入力等価回路の不明な部分はおおよその値を予想して設定しました.

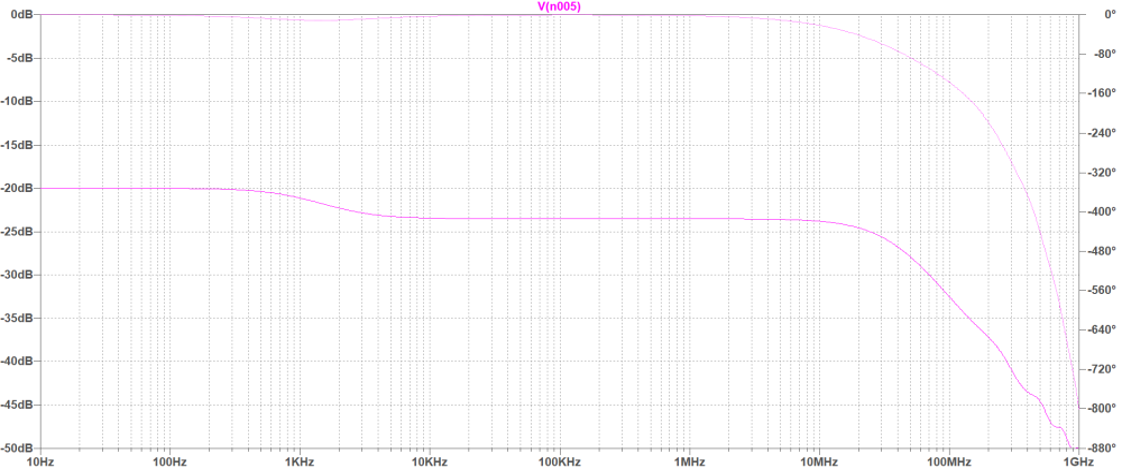

この回路の周波数特性を電子回路シミュレータ LTspiceで解析(AC解析)します.

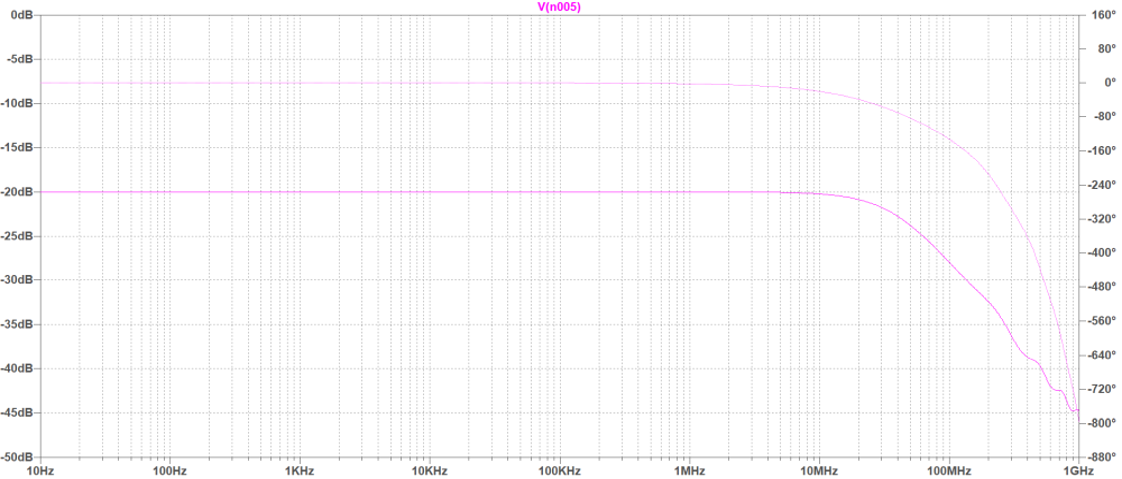

図19(a)に示すのは,トリマ・コンデンサ$C_2$が50pFのときの周波数特性です.周波数特性は50MHz@-3dBです.50MHz以下がフラットになるよう$C_2$の値を調整しました.

図19(b)に示すのは,トリマ・コンデンサ$C_2$が25pFのときのの周波数特性です.1kHz以上で高域がもち上がっています.この調整状態のときは,図21に示すように波形にオーバーシュートが出ます.

図19(c)に示すのは,トリマ・コンデンサ$C_2$が100pFのときの周波数特性です.1kHz以上で高域が下がっています.この調整状態のときは,図16(a)に示すように立ち上がりの鈍い波形が観測されます.

×1に設定したときは10MHz

図20に示すのは,パッシブ・プローブの減衰率を×1に設定したときの回路です.この回路の周波数特性をLTspiceのAC解析モードで調べます.

同軸ケーブルの特性インピーダンスや補償コンデンサの値,オシロスコープの入力等価回路など,不明な値は推測で入力しました.

図21に示すのは,パッシブ・プローブ(×1)の解析結果です.このプローブの×1 での周波数特性は10MHz@-3dBです.×10のときは50MHzだったので,大きく悪化しました.

減衰率×1で使うメリットは,微小信号を高い$S/N$で測定できる点にあり,留意点は次の3つです.

- DC付近のインピーダンスが1/10(=1MΩ)に低下する

- 高周波ではインピーダンスがさらに下がる

- 同軸の容量の影響を信号に与える

×10モードは被測定回路に影響をほとんど与えず,周波数特性が伸びる代わりに,フロア・ノイズが20dB増えるため$S/N$が悪化するというトレードオフの関係です.

使用感とまとめ

本稿では,ADP5250を開発業務に使ったときの潜在的な能力や応用例を解説しました.また,高速信号を測定器に取り込むときのテクニックも紹介しました.

実験室に常に置いておきたい測定器として,私個人がAnalog Discoveryシリーズから1台選ぶとすれば,このADP5250です.実際,現に毎日使っています.

また,コンパクトな自動テスト環境を構築することもできます.その際には,WaveFormsのスクリプト機能や,自作アプリからADP5250を制御できるAPIなどを活用することで,また違った応用が見えてくるでしょう.

なお,Analog Discoveryを制御するパソコン側の専用アプリケーション“WaveForms”の操作性や機能は,Analog Discoveryシリーズの全機種で共通ですから,使い方に関しては,ほかの読み物を参照してください.

参考文献

- Analog Discovery Pro (ADP5250) Specifications - Digilent Reference (digilent-com.translate.goog).

- Analog Discovery Pro (ADP3450/ADP3250) Specifications - Digilent Reference (digilent-com.translate.goog).

- Analog Discovery 2 Specifications - Digilent Reference.

(c)2021 Takashi Kato All Right Reserved.